川江都市報

2024年05月21日

川江都市報

2024年05月21日

5月15日-17日,,川陜渝地方政協(xié)推進荔枝道申遺及沿線文旅產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展聯(lián)合協(xié)商會議在重慶市涪陵區(qū)舉行,,三地21個市(區(qū),、縣)的政協(xié)和文旅部門相關負責人、荔枝道文化研究專家等100多人共聚一堂,,就荔枝道的研究,、保護、利用,,以及荔枝道申遺工作進行了探討、謀劃,。

會上,,西安市、瀘州市,、達州市,、巴中市、漢中市,、涪陵區(qū)政協(xié)相關負責人作交流發(fā)言,。

探究荔枝歷史及荔枝道文化,有著千年歷史及其深厚文化底蘊的瀘州不可缺席,。

四川省文物局黨組成員,、副局長,、二級巡視員濮新認為,蜀道是連接關中平原與四川盆地的古道路系統(tǒng),,荔枝道作為蜀道主線之一,,在四川境內(nèi)主要涉及達州、巴中,、瀘州等地,。

那瀘州種植荔枝的歷史到底有多久?荔枝如何通過荔枝道送到西安,,又經(jīng)過了哪些地方呢,?讓我們跟著歷史的脈絡,為瀘州荔枝溯源,。

瀘州荔枝種植有多早,?

東晉《華陽國志》就有記載,唐宋時是四川兩大荔枝產(chǎn)地之一

論及荔枝的揚名立萬,有人說來自于杜牧的“一騎紅塵妃子笑,,無人知是荔枝來”,。

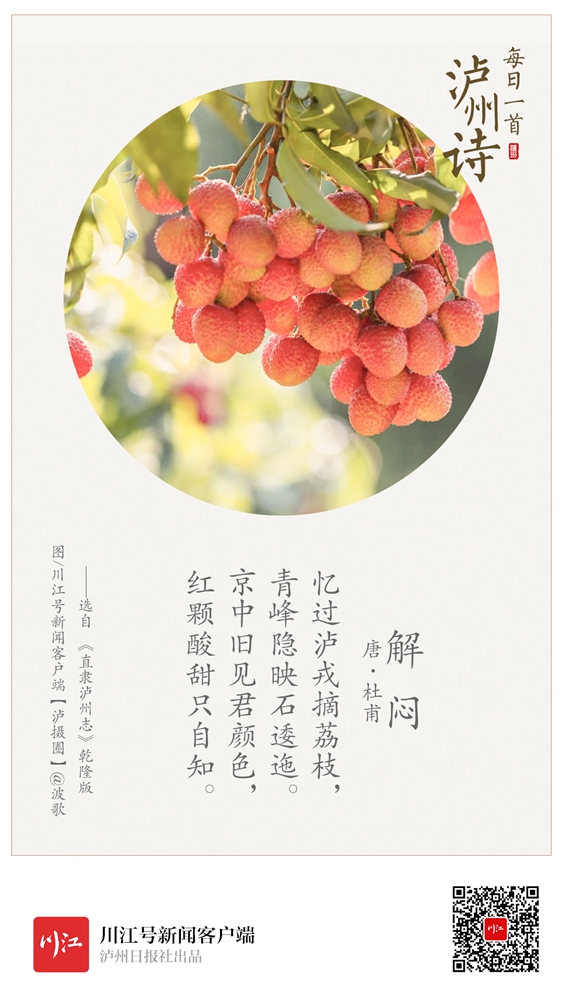

可早在杜牧之前,另一位“牛人”——詩圣杜甫就曾寫下“憶過瀘戎摘荔枝,,青楓掩映石逶迤”這樣的詩句為瀘州荔枝點贊,。

不過,,如果由此說瀘州種植荔枝源于唐朝,那也不對,。

我們的荔枝種植歷史到底有多早呢,?

時間往前推移,南北朝竺枝所著《扶南記》記載:“荔枝始傳于漢代,,初惟出嶺南,,后出蜀中?!?/span>

《華陽國志》中記載如僰道“有荔枝,、姜、蒟”,,江陽“有荔枝,、巴菽、桃枝,、蒟,、給橙”,可以得知,,東晉常璩著此書時,,蜀地荔枝已遍地開花。

關于蜀中種植荔枝的記載,,更早還有西漢學者楊雄(公元前53年-公元18年)在《蜀都賦》記下巴蜀有荔枝,。

《南裔志》曰:龍眼,荔枝生朱提南廣縣,、犍為僰道縣,,隨江東至巴郡江州縣,往往有荔枝樹,,高五六丈,,常以夏生,其變赤可食,?!?/span>

《南裔志》作者為東漢楊孚,,故可知東漢時期四川地區(qū)就已普遍種植荔枝了。

根據(jù)漢武帝經(jīng)略西南夷,開發(fā)川蜀這一重大事件,,有學者推斷,,荔枝最早在漢武帝時期傳入四川地區(qū)。

而當時的瀘州恰恰是荔枝的主產(chǎn)區(qū),,《輿地紀勝》中說,,蜀地眾多的荔枝生產(chǎn)基地中,,“敘、瀘之品為上,,涪州次之,,合州又次之”,。

到了唐宋,,瀘州荔枝更是在全國打響了名氣,。

據(jù)西南大學歷史地理研究所所長、教授藍勇的《重慶荔枝考》一文中記載,,唐宋時,重慶和瀘州并列為四川兩大荔枝產(chǎn)地,。

唐代鄭谷詩有“我拜師門更南去,,荔枝春熟向渝瀘”之句,稱荔枝熟時,,人們都想到重慶和瀘州一飽口福,,可見當時瀘州荔枝之盛名。

鄭谷還有詩《荔枝樹》:二京曾見畫圖中,,數(shù)本芳非色不同,。孤棹今來巴徼外,一枝煙雨思無窮,。夜郎城近含悉,,杜宇巢低起膜風。腸斷渝瀘霜霰薄,,不教葉似灞陵紅,。

在藍勇所著的《四川荔枝種植分布的歷史考證》一文中,我們也可以了解到,,宋代時,,瀘州荔枝的種植在唐代基礎上有了很大的發(fā)展。

文中還稱,,《太平字記》載瀘戎荔枝都是貢品,,瀘州是貢鮮荔枝,,看來宋代瀘州荔枝在品質(zhì)上是有其獨到之處的。

明清時,,瀘州荔枝的興衰史在四川荔枝種植史上有重要的地位,。

《巴蜀荔枝產(chǎn)食與荔枝古道路線考證》一文認為,巴蜀地區(qū)是中國晚熟荔枝的主要產(chǎn)地,、唐宋時期中國三大荔枝產(chǎn)地之一,,現(xiàn)存有巴縣荔枝園、涪陵荔枝園,、敘州定夸山園,、廣安荔枝石刻、合川荔枝閣,、平昌荔枝灘,、樂山荔枝灣等歷史遺跡,今天仍有合江荔枝,、三峽荔枝等產(chǎn)地,。

在合江縣漢代畫像石棺博物館中,有一方宋墓石刻,,上面的荔枝圖像清晰可辨,。

據(jù)專家考證,它是合江縣目前已知的最早荔枝圖,。

而在瀘州石刻藝術博物館,、四川瀘縣宋代石刻博物館里,同樣保存有“荔枝圖”的石刻,。

宋代石刻《侍女圖》中的荔枝圖案,。

宋代石刻《侍女圖》中的荔枝圖案,。

據(jù)考證,合江的“高浮雕二侍女”石刻是南宋時期(公元1127年-公元1279年)制作,,雖然已經(jīng)歷近千年時光,,但宋人的雕刻工藝如今看來依舊逼真自然。

在兩侍女背后,,有一串帶葉的荔枝果實,,一枝掛一果,果實聚為一簇,,荔枝表皮的鱗斑狀明顯突起,,栩栩如生。

四川瀘縣宋代石刻博物館副館長徐朝綱介紹,,目前所發(fā)現(xiàn)的瀘州宋墓中,,并沒有什么高官顯貴之墓,,都是中下級官吏和鄉(xiāng)紳士人。

按此說法,,或許可以推測,,宋代荔枝就已在合江大規(guī)模種植,成為常見水果,。

《廣州記》談到荔枝“今瀘,、渝人食之多,則發(fā)熱瘡,?!?/span>

這也可從側(cè)面看出當時瀘州荔枝量多質(zhì)好的景象了。

宋代,,瀘州以南地區(qū)也出產(chǎn)荔枝,,宋代文同《謝任瀘師中寄荔枝詩》云:“有客來山中,云附瀘南信,,開門得君書,,歡喜失鄙吝,筠奩包荔子,,四角封印童,。”

從史料上可考瀘州荔枝的歷史久遠,,但而為何目前我們能尋到的荔枝樹卻只能追溯到三四百年前呢,?

對此,民間有學者從氣候方面給出了推測,。

據(jù)推測,氣候史料記載:公元1110年,,沿海一帶大面積降溫,,福建荔枝被凍死。次年,,太湖全部結(jié)冰,,冰上可以通車。

公元1177年5月,,范成大從成都經(jīng)水路赴南宋都城臨安(在今浙江杭州)有《吳船錄》一本,,記有沿途親見眉、嘉至涪州還有荔枝,。

可到第二年,,即公元1178年,全國氣候大面積降溫,,福州荔枝全部凍死,。

福州的荔枝都凍死了,,巴蜀荔枝還有嗎?肯定也沒有了,。

明清時期,,荔枝再度被引種進來。比如,,合江縣鳳鳴鎮(zhèn)的百年荔枝樹最早在順治七年就開始栽種,。

也有專家認為,荔枝種植發(fā)展不平衡,,也可能與戰(zhàn)亂有關,。

藍勇在《四川荔枝種植分布的歷史考證》提到,,到了清代,《四川通志》中記錄“瀘州多瘴癘,,三,、四月感之必死,然產(chǎn)荔一種號紫玉環(huán),,味甘肉厚,,香美特出,曝干啖一枚,,可除瘴癘,,即早行大霧中,嵐氣不得侵也,?!?/span>

由于清代瀘州荔枝在全國還有點名氣,故外省人認為:“身未歷于瀘戎,,足未抵于泉興,。”

藍勇在文中還稱,,清代瀘州荔枝發(fā)展是不平衡的,,一方面今合江縣荔枝在清代脫穎而出,逐漸獨占鰲頭,,一方面今瀘縣,、納溪、敘永等地荔枝種植逐漸衰退,。

《九姓鄉(xiāng)志》載:“荔枝在瀘衛(wèi)城,,明末兵火,惟余城中五株,,歲結(jié)二株,,依次輪轉(zhuǎn),,冬花夏實時,綠葉相間,?!?/span>

看來,明代荔枝成蔭的景象已不復存在了,,清代乾隆瀘州知州林良銓巡視瀘衛(wèi),,觸情傷感,發(fā)出“為問往時何所有,,荔枝猶剩五株香”的感嘆,。

穿越1300多年的時空——時值盛夏,紅色和青色的荔枝掛滿枝頭,,杜甫獨自站在一片茂密的荔枝林下,,吟誦出千古佳作《解悶十二首》:“憶過瀘戎摘荔枝,青楓掩映石逶迤,。京中舊見無顏色,,紅顆酸甜只自知?!?/span>

荔枝道:

四條古蜀道之一

陸路+水運1000余公里 ,,荔枝送至長安仍未變色

“一騎紅塵妃子笑”讓人對荔枝津津樂道。

這令“妃子笑”的荔枝來自哪里,?

宋代羅大經(jīng)《鶴林玉露》說:“明皇時‘一騎紅塵妃子笑’者,,謂瀘戎產(chǎn)也”,即認為楊貴妃所食荔枝來自瀘州,、宜賓地區(qū),。

據(jù)此,有專家認為,,自唐宋以來,,瀘州合江荔枝就已經(jīng)很有名,楊貴妃所食荔枝即為合江所產(chǎn),。

當然,,楊貴妃吃的荔枝到底哪里送至,各荔枝產(chǎn)地都想爭一爭,,學術界也有爭論,,但不管怎么說,其源自合江是其中的結(jié)論之一,。

早在2015年,,合江古荔枝產(chǎn)地和荔枝貢京道路就被列入四川“蜀道”申報世界自然與文化遺產(chǎn)提名地,。

合江縣博物館館長王小波介紹,唐代,,合江的長江兩岸,、赤水河流域、習水河流域,、福寶河流域和小漕河流域均有種植荔枝,。

合江每年上貢的荔枝,按當年派運量的多少和派運時間的早晚,,從不同地方采運荔枝,。

派運量小的年份,在長江岸邊和赤水河,、習水河河谷采運,;派運量大的年份,擴大采運范圍,。

派運時間早時,,在符陽、白米等平丘地區(qū)采運,;派運時間晚時,,在福寶、先灘等山區(qū)采運,。

在古代交通并不發(fā)達的情況下,,瀘州合江荔枝是如何送至長安的呢?

王小波解釋說,,古蜀道有四條道,,即金牛道、米倉道,、陰平道和荔枝道,。

荔枝道是唐天寶年間因楊貴妃喜食荔枝而運送荔枝的道路,一般指的是由重慶涪陵經(jīng)通州,、洋州由子午谷運送至長安的驛道,,全長1000多公里。

當時,,史壩水驛(今合江縣白米鎮(zhèn))是合江荔枝外運總站,,全縣的荔枝從史壩水驛出發(fā),經(jīng)白沙,、江津,、重慶、長壽,日夜兼程到達涪陵荔枝專驛,,然后經(jīng)荔枝道送到長安,。

“由此可見,合江是唐代以來荔枝的重要發(fā)源地和供應地,?!?/span>

長江合江段,。

長江合江段,。

在合江境內(nèi),荔枝古道則應包含水路和陸路兩段,,水路有長江道和赤水道,,長江道由神臂城、大橋,、白沙,、望龍、符陽到史壩水驛,;赤水河道由車輞,、法王寺、先市,、荔江,、真龍、符陽到史壩水驛,。

陸路是從河壩道,、福壩道、先壩道,,也就是今天的鳳鳴,、福寶、先灘這一帶同樣運送到史壩水驛,。

合江至涪陵水路205公里,,涪陵至西安1000余公里。

荔枝如何保鮮,?王小波認為,,荔枝連枝帶葉折采后,用福寶原始森林中胸徑大,、竹筒長,、竹壁厚、韌性好的生楠竹作裝載用具,,精選色澤好,、韌性好的楠竹殼作封固盛裝荔枝的竹筒洞口的封皮。

到專驛后,,即從荔枝筐中取出帶有枝葉的荔枝,,選剪新鮮荔枝,在隨船運到的生楠竹竹筒上開一個洞,,將荔枝裝進竹筒中,,以竹筍殼粘泥封固洞口,借助竹的生氣使荔枝保鮮,。

隨后,,由驛馬沿“荔枝道”經(jīng)墊江、梁平,、大足,、達縣、宣漢,、平昌,、萬源、鎮(zhèn)巴,、定遠,、西鄉(xiāng)等地進入子午道,到達京師西安,。

這樣的情景,,有《方輿紀勝》云:“當時以馬馳載七日七夜至京,,人馬斃于路者甚多”。

不過,,瀘州市文化研究中心主任趙曉東則認為,,瀘州入貢荔枝的方法,應該是“整樹船運”:船一邊走,、樹一邊長,、果一邊成熟,到船無法再行處,,正好果熟,,然后摘果飛騎而去長安,正好三日可達【見《大巴山蜀道中的水道功用考察》(趙曉東 周努和),,《文史雜志2024年第2期》】,。

在趙曉東看來,瀘州的荔枝道研究,,沒必要糾結(jié)在陸路,,需明白自身本有“瀘州荔枝道”。

據(jù)他研究,“瀘州荔枝道”的具體走向為:瀘州,、合江,、重慶(順長江),而后合川(逆嘉陵江),,再到渠縣,、達州、萬源(逆渠江及其上游),,再到陜西紫陽,、安康、向陽(漢江),,然后摘果,、陸路飛馬到長安。

時光如白駒過隙,,隨著城市化進程的加快,,如今的荔枝道不可能再以完整的形態(tài)出現(xiàn)。

但在合江縣轄區(qū)尚存的古道等遺存,,都在默默訴說著它昔日的故事,。